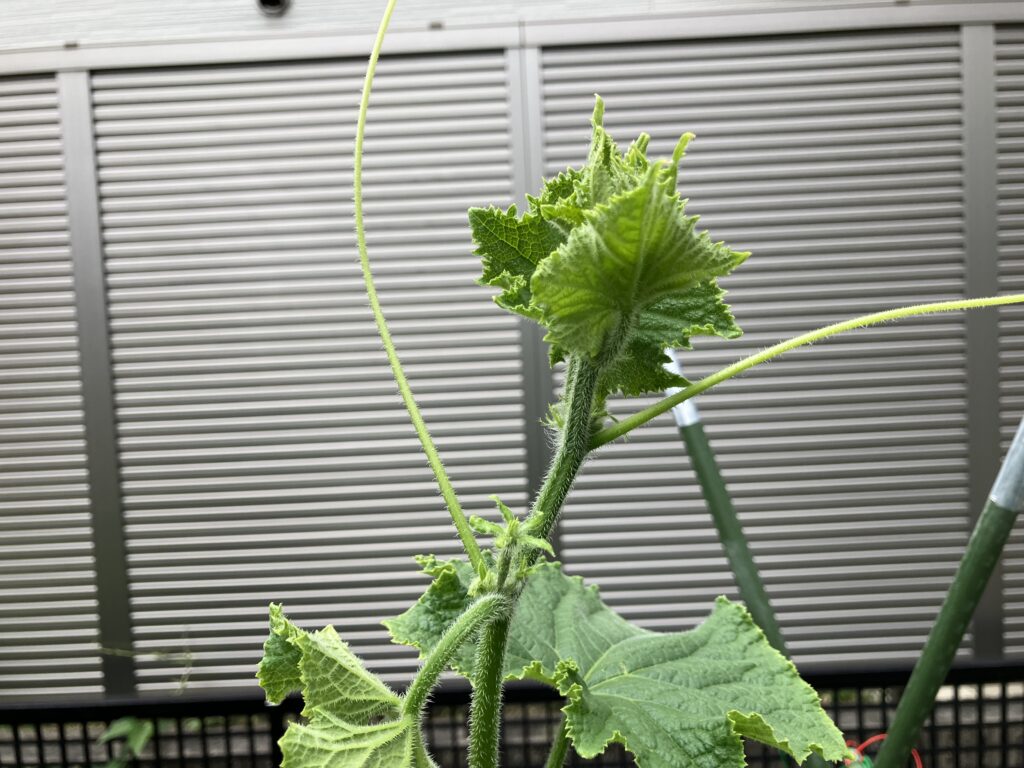

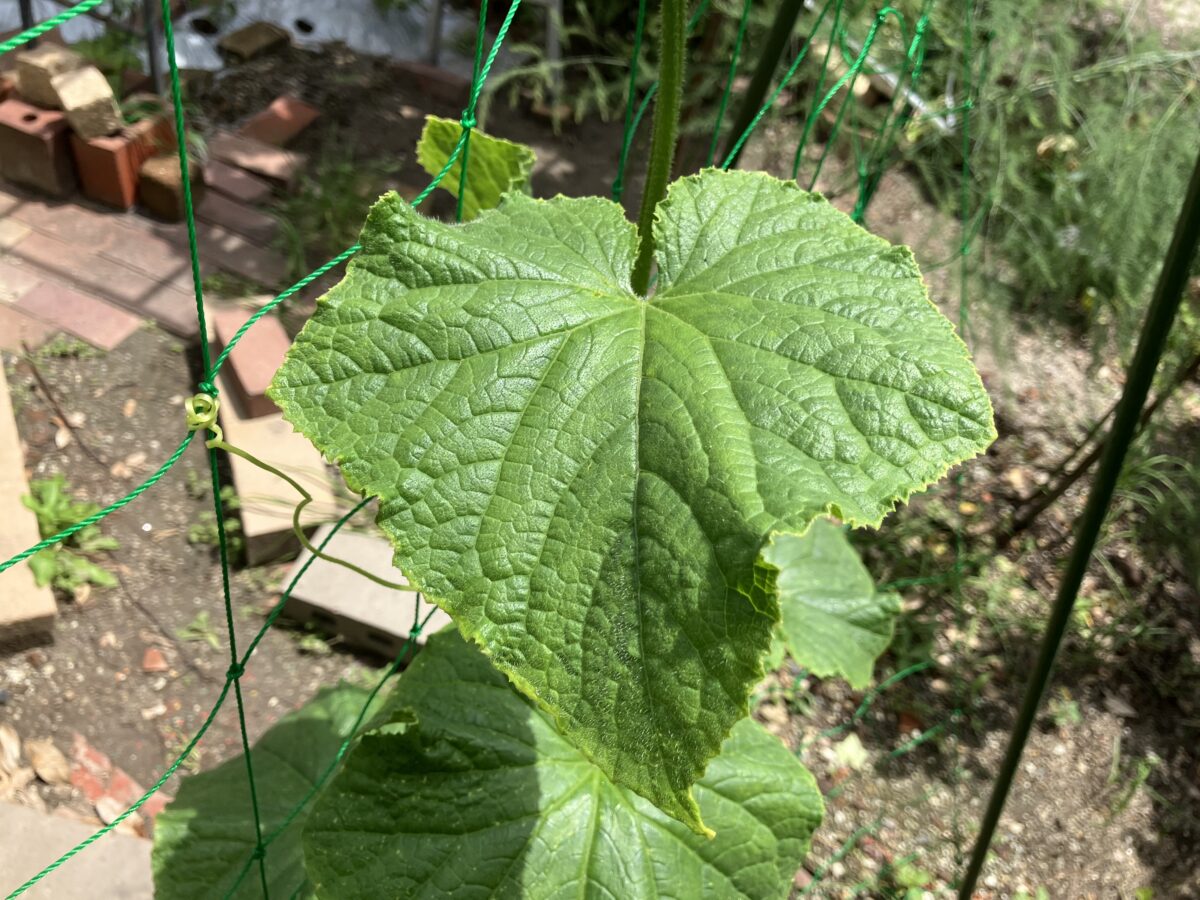

順調に育っているきゅうりさん。

振り返ってみれば、昨年までのきゅうり栽培は完全な自由栽培でした。

苗を植えて、ネットを立てて、終わり。

あとは自然な成長に任せて、伸び放題の森と化していくきゅうり。

それでも食べきれないほどのきゅうりができていたので、手を加える発想がありませんでした。

そんななか、今年きゅうりについて調べてみてびっくり。

こまめな摘心をすることで、元気な株に育ち収穫量が増えるということなんです!

考えてみればそりゃそうだ!

ということで今回は、きゅうりの摘心についてと、その途中で現れた敵アザミウマについて紹介します。

きゅうりの摘心

きゅうりの摘心管理のしかた

きゅうりの葉っぱが出る部分を「節」といいます。

本葉、雄花と雌花、つるはすべて、この節から出てきます。

きゅうりは、この節を数えて管理していきます。

- 1~5節目 : すべての雌花と子づるを摘心する。

- 6~10節目 : 子づるは葉っぱ1枚残して摘心する。孫づるも葉っぱ1枚で摘心する。

- 11節より上 : 子づるは葉っぱ2枚残して摘心する。孫づるは放任する。

- 自分の目の高さ(25節くらい)で親づるを摘心する。

- 下の方の茶色くなった葉っぱは、取り除く。

摘心してみよう

まずは根元に近い所から見ていきます。

株の根元から本葉を数えていくと、6節まであります。

5節目までの雌花と子づるはすべてかき取るので、ピンクのラインで切り取ります。

6節目よりも上の節から出ている子づるは、葉っぱを1枚残して摘心します。

摘心した子づるたち

11節より上は葉っぱを2枚残して摘心する予定です。

さて、親づるはというと、

ネットの高さを超えて、25節ほどのところまで成長していました。

これ以上高くなると管理が大変なのと、子づるたちを伸ばすためにここで摘心します。

きゅうりの収穫

そんな摘心をしていくうちに、下の方の節できゅうりが実ってくれました!

今年初めてのきゅうり収穫!うれしい!

収穫したのは2025年6月11日です。植えたのは4月27日なので、約1か月半で収穫できました。

夏野菜一番乗りです!

きゅうりの塩昆布あえ

一番きゅうりは、塩昆布あえにしました。

- きゅうりを乱切りにする

- ごま油をお好みでかける

- 塩昆布をお好みの量あえる

簡単でおいしいよ!

アザミウマとのたたかい

葉っぱにあらわれた斑点

一番きゅうりを収穫することができたきゅうりさんですが、葉っぱを見ると……。

葉っぱにクリーム色の斑点がたくさんある

昨年まで自由栽培していた時も斑点が出ていたので、葉っぱが枯れていく過程かと思いこんでいました。

もしや、自然なことではないのか……?

ふと、疑問に思って葉っぱの斑点について調べてみると。

- べと病 カビが原因。角張った黄色の斑点ができる。斑点は葉脈を超えない。

- 炭疽病 カビが原因。暗い黄色の斑点ができる。

- うどんこ病 カビが原因。白い斑点ができる。

- 褐斑病 カビが原因。黄褐色の斑点ができる。斑点は葉脈を超える。

病気になった葉っぱの画像と比べてみると、褐斑病に近い……か?

斑点の正体

うーんわからん……。と、思っていたところ。追加情報を見つけました。

- ハダニ 非常に細かい斑点ができる。

- アザミウマ 白い小さな斑点ができる。

……アザミウマ!?

最近、ネギの斑点の正体がネギアザミウマの食べたあとだと知ったところだったので、記憶に新しい言葉でした。

急いできゅうりの葉っぱをよーく見てみると。

めっちゃついてる!!めっちゃ動く!はねる!

1mmほどの小さな虫がたーーくさんついていました。

どうやら、アザミウマに食べられてできた斑点だったようです。

アザミウマの対処

というわけで、アザミウマとのたたかいが始まりました。

- アザミウマ目の昆虫で、日本には約200種類いる。スリップスともいう。

- 体長1~2mmで、黄色、褐色、黒色が多い。

- 植物の汁を吸って傷をつける。黄化えそ病などの病気を媒介する。

- 繁殖力が高く、10~14日で成虫になるためあっという間に増える。薬剤耐性も起きやすい。

対策としては

- 侵入させないために、目の細かい防虫ネットを張る。認識できない色である赤色がよい。

- キラキラしたものを設置する(シルバーマルチなど)

- アザミウマの天敵を引き寄せるバンカープランツ(天敵が増えたり集まってくる植物のこと)(アザミウマに対しては天敵のヒメハナカメムシが好きなクローバー、パクチー、マリーゴールド)を植える。

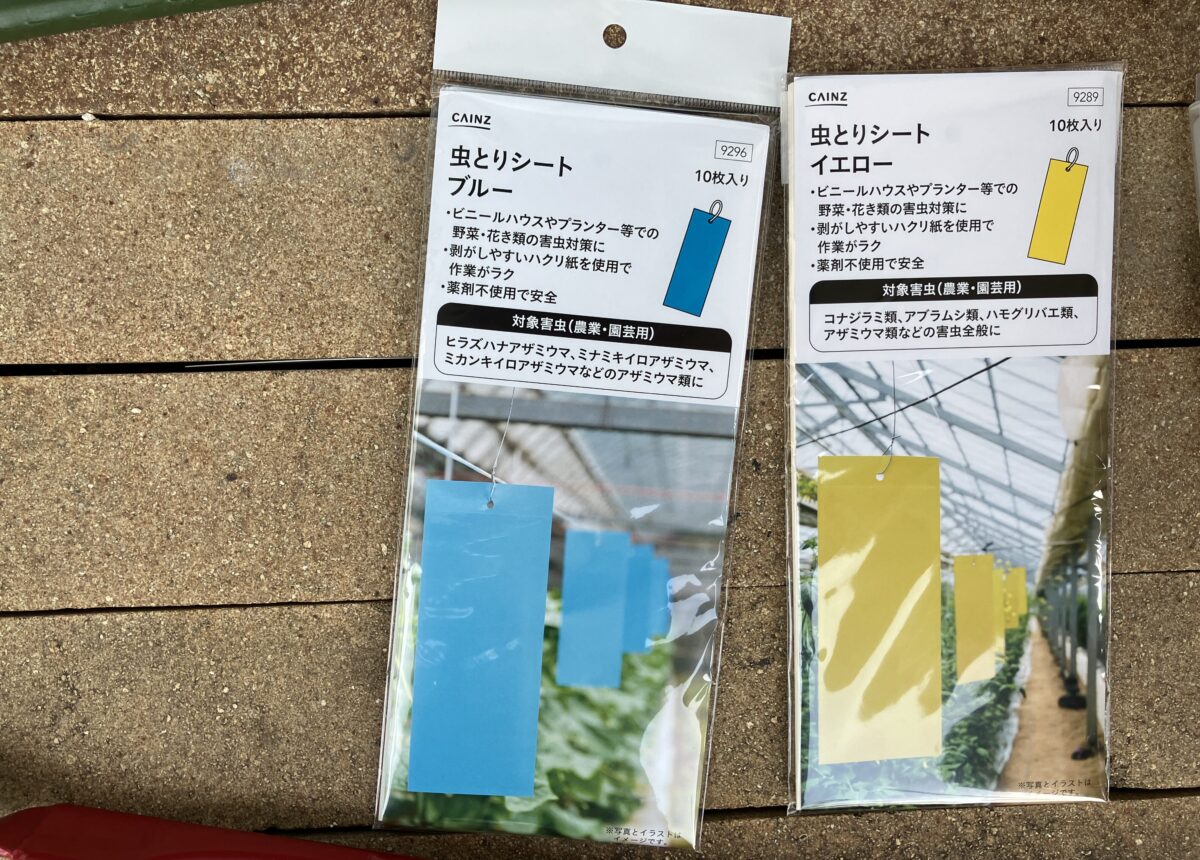

- 粘着板を設置する。青や黄色に寄っていく性質がある。

- 殺虫剤を用いる。

シルバーマルチ、マリーゴールドはすでに実行していたのですが、効果がなかったようです……。

ロハピをかけてみる

一度発生してからは、殺虫剤を使用するのが一番効率よく駆除できるようです。

適用害虫にはアザミウマは含まれていませんが、ロハピを試してみることにしました。

葉っぱの表と裏に、満遍なく吹き付けます。

観察していると、液がかかったアザミウマは数秒で動かなくなっていました。

効果はありそうだ!

葉っぱの全面が乾いてから再びチェックしてみると。

くっついてはいるけど、動いてはいない!

どうやら、効き目はあるようです。

数日は、葉っぱを観察しながらロハピをかけていこうと思います。

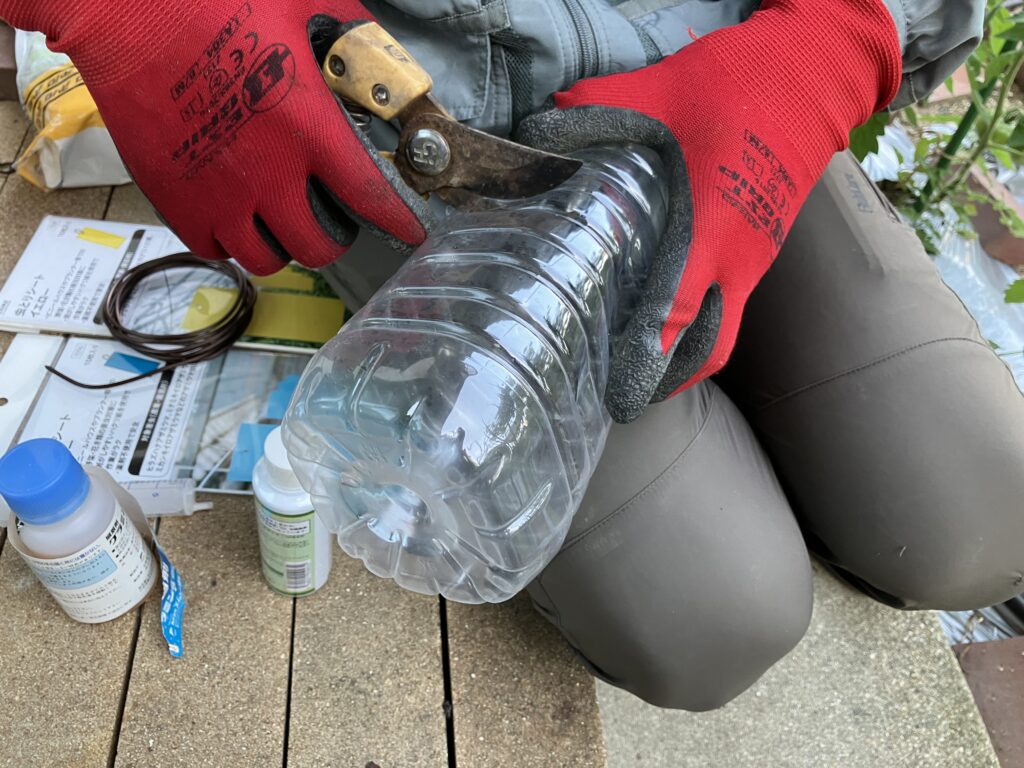

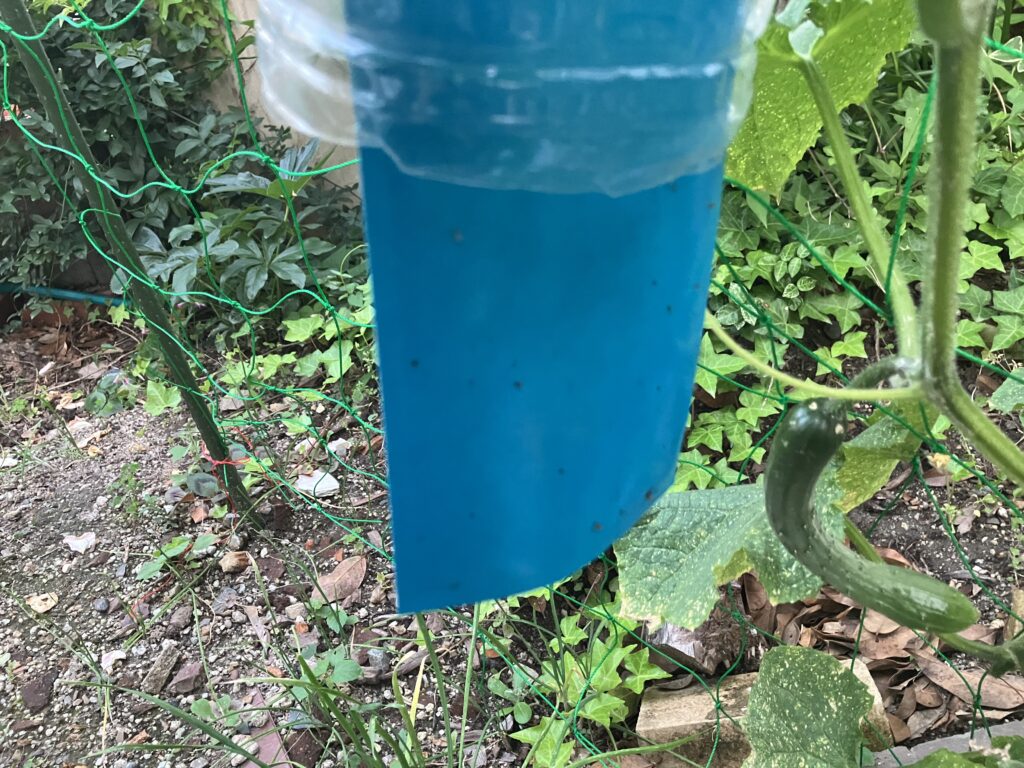

粘着版の設置

もうひとつ、粘着版の設置をしてみようと思います。

ペットボトルは、雨除けです。

数日たってみてみると。

アザミウマというより羽虫が多いですが、虫をキャッチしてくれています。

アザミウマ対策の結果は

ロハピをかけて、粘着板を設置してみました。結果はどうか見てみます。

新しい葉っぱたちは、比較的綺麗に大きくなってくれている気がします!

対策の効果があったみたい!

- ロハピをしっかりかければアザミウマにも効果がある

- 青、黄色の粘着板も効果あり

- 繁殖力が高くどんどん成虫が出てくるので、継続した対応が必要

アザミウマをゼロにすることは難しいですが、地道に対応を続けていきたいと思います!

コメント