この時期になるとスーパーで見かける梅。

今年は初めて梅干しづくりに挑戦することにしました!

梅を使った保存食を作ることを、「梅仕事」ということを知りました。素敵な言葉ですね!

はじめての梅しごと!

はじめての梅しごと

調べてみると、梅干しづくりには青梅ではなく完熟梅が向いているとのこと。

スーパーで見かけるのは青梅が多かったのですが、比較的黄色い梅が多い袋を見つけたので買ってみました。1kg入りです。

深さ2~3mmで乾いた傷のものは、梅干しにしても問題ないそうです。

ほとんどを梅干し用にすることができました。

傷の深いものは、傷を切り取って梅みそにすることにしました。

梅干しづくり

まずは梅干しづくりです。塩分10%でつけることにしました!

赤しそは使わないことにしました。

必要なものを用意する

- 梅

- 塩 (精製塩ではなくあらじおが良い)

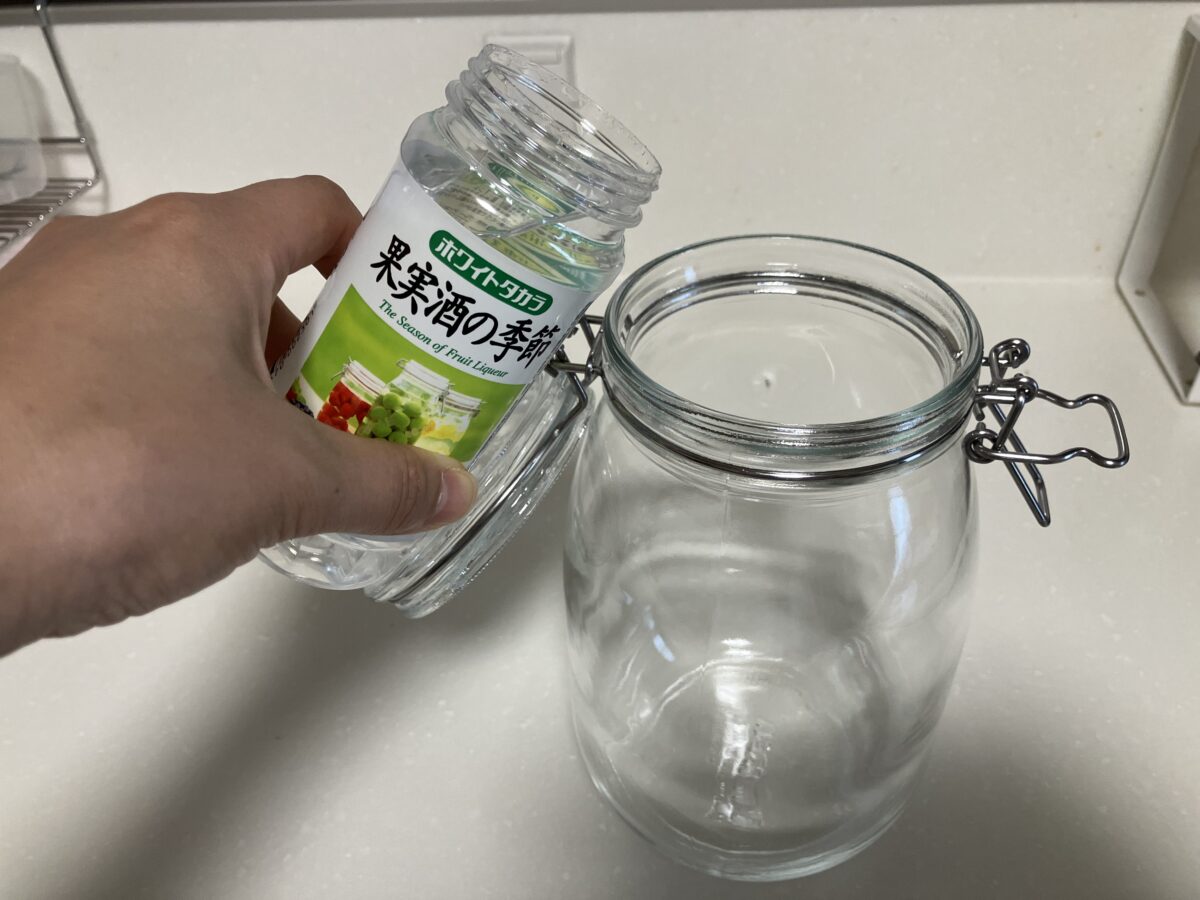

- ホワイトリカー (アルコール25%以上のもの)

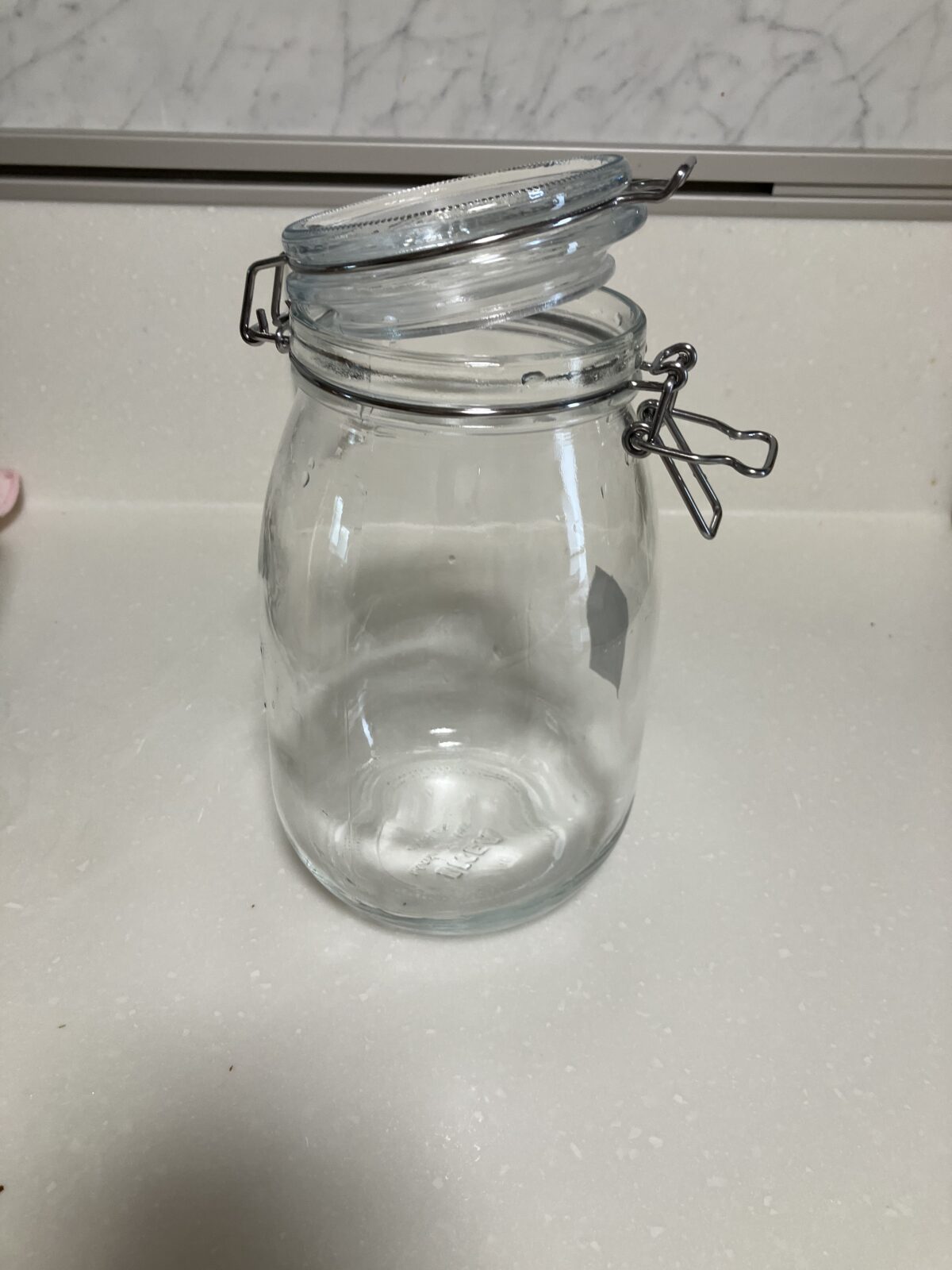

- ビン (フリーザーバッグでもよい)

- 竹串

- はかり

- ペーパータオル

梅の重さをはかる

傷が大きくないものの梅の重さをはかってみると、860gでした!

あとで塩をはかるので、この重さを覚えておきます。

梅を洗って水気を取る

梅を洗ってペーパータオルで1つ1つ丁寧に水気を拭き取ります。おしりのくぼみに水が溜まりやすい

ので、しっかり拭きます。

へたを取る

竹串でおしりのヘタを取ります。

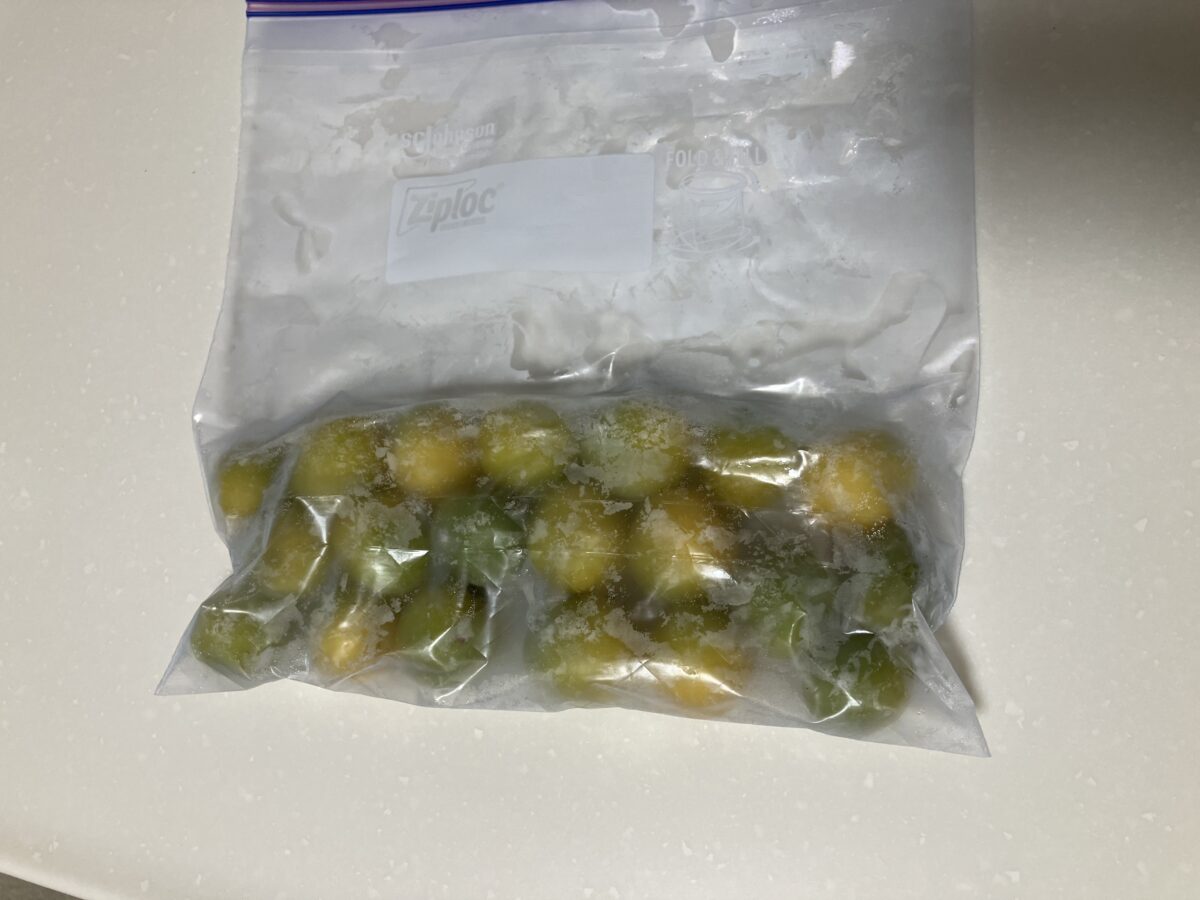

青梅を冷凍する

青梅は、そのままでは固くて梅酢が出にくいそうなので、フリーザーバッグに入れて冷凍します。

1日冷凍しておきました。

その間、完熟梅の方はざるに並べて自然乾燥させておきます。

完熟梅は、甘くていい香りがする!

こちらも漬ける前に、ペーパータオルで水気を拭いておきます。

ビンを消毒する

ホワイトリカーでビンを消毒します。

ビンに少量のホワイトリカーを入れて、満遍なくいきわたるようにビンを振ります。

ふたは、ホワイトリカーをしみこませたペーパータオルで拭きます。

消毒したところは触らないように気を付けて、ふたを開けて自然乾燥させます。

塩を量る

1で量った梅から塩の量を計算します。

860g × 0.1 = 86g

塩を86g量りました。

塩と梅を交互にビンに入れていく

ビンが乾いてから、塩と梅を入れていきます。

初めに塩を入れます。次に梅を入れ、塩を入れて、梅、塩、梅……と重ねていきます。

冷凍した青梅を先に入れ、完熟梅を上の方に入れました。

入れ終わったら蓋をして、このまま30分おきます。

塩漬けだ!かわいい!

ビンを振る

30分たったら、塩が満遍なく梅にいきわたるようにビンを振ります。

マスキングテープなどで日付を書いておくとわかりやすいです。

毎日ビンを振る

毎日4~5回ビンを振って、梅酢が上がってくるのを待ちます!

梅酢が出てきました。

梅酢が出るときに一緒にガスが出るため、時々蓋を一瞬開けてガス抜きした方がいいです。

梅がひたるくらい梅酢が出てきたら、梅雨が明けるまで冷暗所に置いておきます。

梅みそづくり

次に、傷の大きかった梅を梅みそにしていきます。

必要なものを用意する

- 梅

- 味噌 (お好みのもの)

- 砂糖

- タッパ (密封できるもの)

梅を用意する

梅干しと同じように、梅を洗ってヘタを取ります。

傷の部分を包丁で切り落とします。

梅の重さをはかる

傷んだ部分を落としたら、重さをはかります。

134g!

タッパを消毒する

ホワイトリカーでタッパを消毒します。

タッパに少量のホワイトリカーを入れて、満遍なくいきわたるようにタッパを振ります。

ふたは、ホワイトリカーをしみこませたペーパータオルで拭きます。

消毒したところは触らないように気を付けて、ふたを開けて自然乾燥させます。

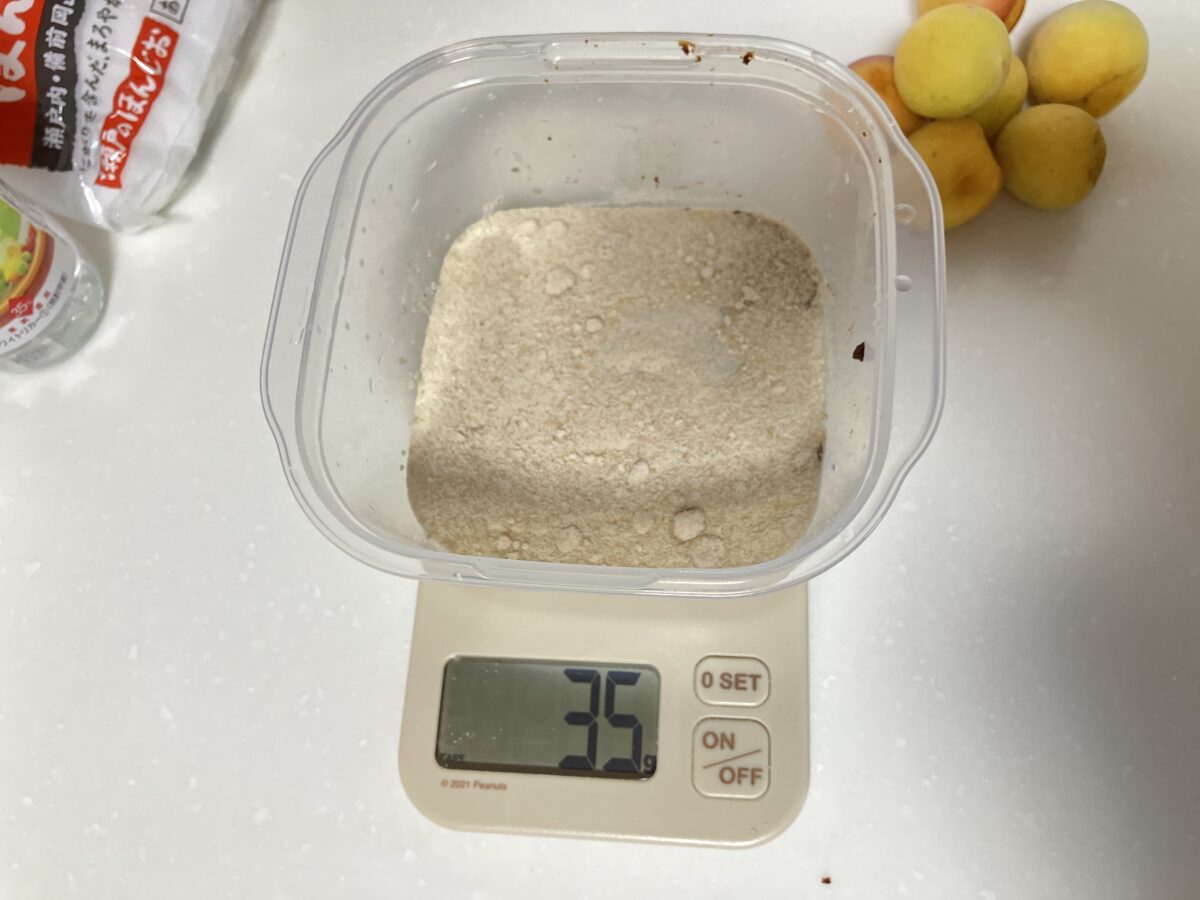

味噌と砂糖をはかる

梅と同量の味噌、半量(~お好み)の砂糖をはかります。

梅が134gだったので、味噌134g、砂糖70gを用意しました。

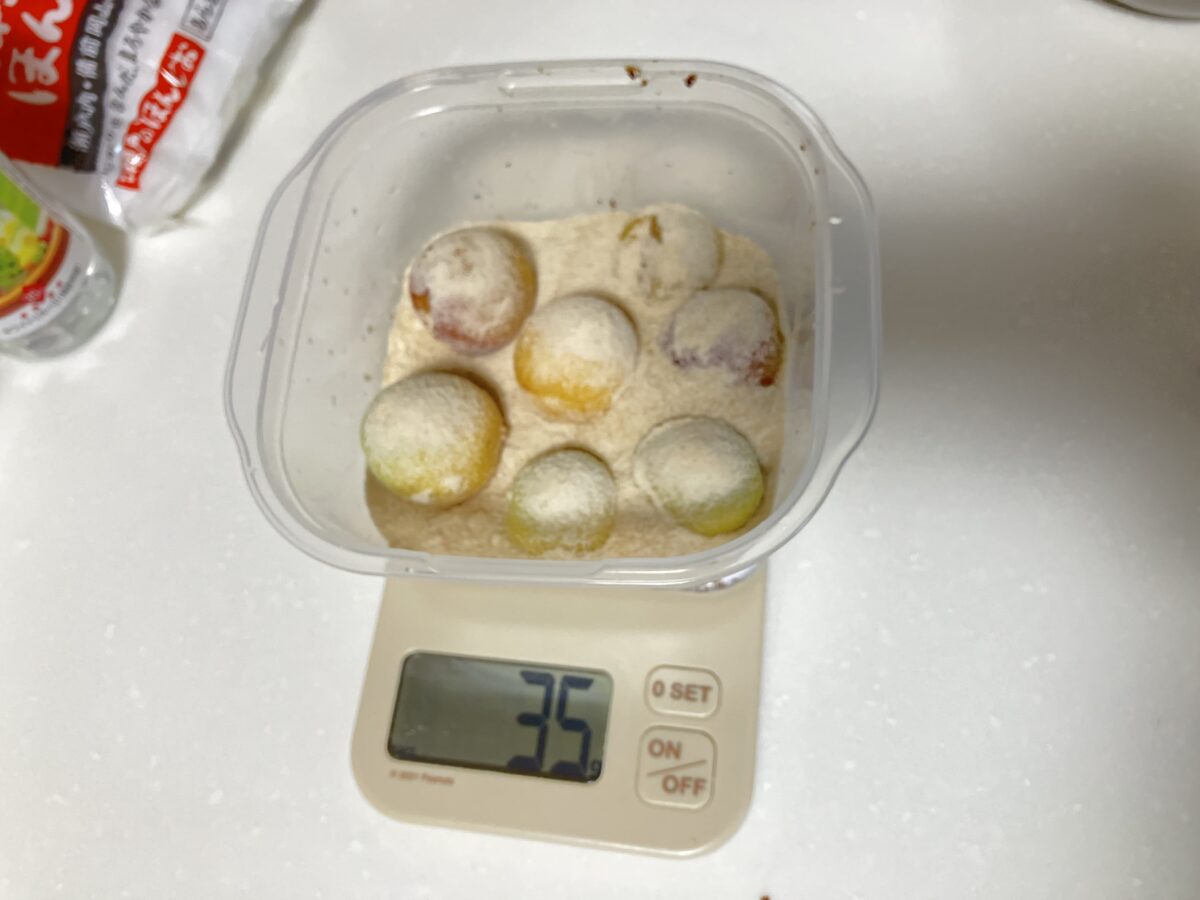

タッパに重ねていく

タッパが乾いたら、半量の味噌、半量の砂糖、梅、半量の砂糖、半量の味噌の順に重ねていきます。

最後は空気に触れないように、ラップをはりつけます。

冷蔵庫で保存、時々かきまぜる

冷蔵庫で1か月ほどおき、梅から水が出て味噌がゆるくなったら消毒したスプーンでかき混ぜてラップをし直す。以降は、さらにゆるくなっていたらかき混ぜる。

2~3か月漬けたら完成!

2~3か月たったら食べられるそうです。

はじめての梅仕事、ひと段落しました!

どんな梅干し、梅みそができるか楽しみです!

コメント